[GALEGO]

As décadas pesan sobre nós coma un vento frío que vai despintando bandeiras, gastando consignas, arrincando soños. Quen nos precederon no combate libertario entregaron a súa vida a un horizonte que agora se nos perde na néboa: aquel anarquismo revolucionario que, a principios de século, chegou a facer tremer gobernos e patróns caeu, derrotado, esmagado, exiliado nas marxes da historia. O silencio imposto pola represión, o medo transmitido nas casas, as feridas abertas en xeracións enteiras crearon unha fenda profunda entre quen eran e quen somos.

Cando, finalmente, puidemos escoitar a súa voz, atopamos apenas ecos rotos. Faltaron mans para nos guiar, faltaron palabras para nos formar, faltaron referentes que soubesen ensinar sen atarnos ao seu tempo. A transmisión dos coñecementos foi rachada polo lume da derrota, pola prisión e a clandestinidade. E, entre tanto, os seus inimigos aproveitaron para escribir por nós a nosa propia historia: falaron da anarquía como sinónimo de caos, do anarquismo como renuncia á organización, da revolución como xogo estéril de violencia. A imaxe que nos devolveron era a dun punk sen futuro, unha sombra derrotada por si mesma, que lexitimaba a violencia por si soa, esquecendo que só como arma colectiva pode ter sentido.

No medio dese deserto de referentes e de memoria, toda unha xeración buscou camiños como puido. Moitas veces dende o individualismo, a informalidade ou, simplemente, a apatía disfrazada de radicalidade. Apareceron novas formas de facer, ás veces valentes, ás veces confusas, ás veces puramente reactivas. O anarcosindicalismo, o insurreccionalismo e o autonomismo ocuparon, durante estas últimas décadas, o espazo central da práctica anarquista. Correntes con análise propia, que nos poden inspirar ou incomodar, pero que sen dúbida foron as que mantiveron acesa, aínda que feble, a chama dun soño colectivo.

Hoxe, quen apostamos polo anarquismo social e organizado temos a responsabilidade de mirar atrás con honestidade e valentía. Sen mitificar nin desprezar, sen esquecer que a historia que herdamos foi construída tamén por quen se moveron neses camiños. Somos herdeiras da súa rebeldía e tamén das súas contradicións. E só dende esa mirada clara e xusta seremos quen de levantar outra vez, sobre novas bases, a vella bandeira negra.

E é que, tras anos de queimazón no movemento libertario, tras tantas noites de xuntanzas estériles e días de accións sen horizonte, comezou a abrirse paso unha ristra de preguntas incómodas e necesarias: que estamos a facer? por que? a quen serve? ten sentido? ten impacto? camiñamos cara a unha revolución ou encerrámonos cada vez máis nun gueto?

A autocrítica volveuse, pouco a pouco, ferramenta e guía. Non como un exercicio de autoflaxelación, senón como a única forma honesta de romper a inercia e recuperar a dirección. Estamos a nacer agora, no século XXI, case de cero, cun movemento organizado feble, espallado, con memoria rachada, pero con vontade de recompoñer a trama rota deste quebra-cabezas. As tendencias e tradicións anteriores deixáronnos herdanza de orgullo e de raiba, pero tamén de límites. E é xusto recoñecelo: non foron quen de construír o poder popular que soñaban e, ata o de agora, nós tampouco.

Sobre ese chan fértil de intentos e erros, estamos a erguer unha corrente nova, máis consciente de que a liberdade non se improvisa, senón que se constrúe, paso a paso, organizando, tecendo, aprendendo colectivamente. O anarquismo social e organizado bebe da forza crítica acumulada contra as vellas dinámicas: o culto á espontaneidade, a fuxida da responsabilidade, a romantización do caos. Non para desprezar a quen as seguiron –pois tamén nós pasamos por aí, comezamos a camiñar nese mundo porque era a única alternativa visible–, senón para propoñer camiños novos, sen esquecer que esas compañeiras seguen a ser axentes lexítimas, dignas interlocutoras de debate e respecto.

E por que agora? Quizais porque chegou ao movemento unha xeración nova, sen as mochilas pesadas da derrota, sen os mitos dunha resistencia que nunca viron gañar, que se atreve a preguntar «por que se fixo así?» e «para que?». Ou quizais porque moitas outras, queimadas tras anos de informalidade e estancamento, atoparon aquí, entre nós, unha esperanza renovada, un xeito distinto de soñar sen renunciar á realidade. Sen medo a ser categórica, arríscome a dicir que ambas, e na interxeracionalidade estamos convivindo e aprendendo xuntas.

Sexa como for, este é o tempo no que estamos chamadas a ser valentes, a seguir construíndo sen medo ao pasado nin á crítica. Conscientes de que o futuro tamén nos xulgará a nós, e de que só a organización sostida sobre a memoria e a autocrítica pode devolverlle sentido á vella promesa revolucionaria que nunca deixamos de perseguir.

É necesario falar. É necesario escribir, explicar, abrir debates, compartir análises. É necesario, incluso, interpelar a quen, ao noso ver, están facendo retroceder os pequenos avances que imos conquistando. Non hai organización viva que non se cuestione a si mesma e ao seu arredor, que non aspire a mellorar o seu propio camiño axudando tamén a mellorar os das súas compañeiras.

Pero falar non é inocente. O xeito no que falamos tamén constrúe e destrúe, tamén organiza e desorganiza.

A nosa palabra non pode ser unha arma para ferir nin unha fronteira para dividir. Debe ser un fío que teza, que una, que cuestione sen humillar, que critique sen condenar. Porque o noso obxectivo non é ter razón fronte ás nosas iguais, senón fortalecer a nosa loita común contra un inimigo que non desapareceu.

Falamos para construír, para sumar, para aprender tamén nós no proceso. E iso implica, ás veces, gardar o orgullo e lembrar que todas somos fillas do mesmo desexo de liberdade, que todas fixemos o mellor que soubemos coas ferramentas que tiñamos. Esa lembranza é a que debe guiar as nosas palabras, para que a nosa voz non sexa eco do sectarismo que sempre nos intentaron inculcar, senón semente dun anarquismo máis amplo, máis xusto, máis forte.

O movemento libertario é, ante todo, unha familia ampla, chea de diferenzas e matices. Por iso, cando diriximos a nosa palabra ás compañeiras que seguen outros camiños, temos que lembrar quen somos e de onde vimos. Non se trata de tratarnos como inimigas nin de considerarnos superiores, plenas fronte a quen serían «incompletas». Non somos xuízas do anarquismo, nin somos quen para expulsar a ninguén da súa xenealoxía.

Porque esas compañeiras ás que ás veces miramos con frustración foron, durante anos, as que sostiñan a chama cando parecía apagada, as que defenderon as barricadas, mesmo cando a esperanza estaba esmorecida e a maioría xa non estaba alí. Foron quen de manter vivo o nome e a dignidade do anarquismo cando non había case ninguén máis. Quizais non como nos gustaría hoxe en día, pero sempre puxeron todas as súas forzas, vidas e ferramentas ao dispor da revolución.

Tampouco debemos caer nós naquelas falacias que vende o discurso hexemónico. Nin todas as compañeiras insurreccionalistas son kostras, nin todas as compas autonomistas son hippies. Todas sabemos a que nos referimos cando falamos nestes termos, e no seo destas correntes, dende as últimas décadas até a actualidade, tamén houbo moitas compañeiras críticas con elas, intentando crear espazos alleos a estas dinámicas, e basear na propia teoría e estratexia de cada corrente a súa acción. Podemos criticar, como critican elas, estas posturas, pero non tomar o todo pola parte e reproducir a propaganda estatal e capitalista, artesonada finamente para levar á desmobilización dun movemento intrinsecamente revolucionario.

Outro dos espellos onde nos vemos obrigadas a mirarnos é o das relacións co movemento independentista popular. Para moitas novas compañeiras, o soberanismo popular foi e é un primeiro espazo de loita, unha escola de organización e compromiso colectivo. Para outras, a bandeira nacional choca de fronte co noso internacionalismo e coa nosa desconfianza cara ás formas de dominación. Mais tamén aquí debemos recordar que ningunha lectura é única nin automática, e que as identidades colectivas son tamén produto das opresións e das resistencias. Que cada quen analice, razoe e sinta a súa postura é lícito. Non nos toca patrullar a pureza ideolóxica, senón garantir que o noso horizonte segue a ser a emancipación social e política, que ningunha nación por si soa pode superar os sistemas de opresión, nin ningún internacionalismo mal entendido pode negar as feridas e dereitos dunha comunidade que resiste.

Cando falamos do pasado, non falamos só dun feixe de nomes e datas, dun catálogo de erros e acertos. Falamos de nós mesmas, da nosa historia, da nosa memoria colectiva. Non é un respecto «aos maiores», como un xesto paternalista ou de cortesía: é respecto ao camiño que fixeron posible, ás barricadas que sostiveron cando parecía imposible gañar a batalla, á dignidade que conservaron mesmo na derrota.

Nós tamén nos equivocamos —e seguiremos a equivocarnos—. E estou segura de que dentro de vinte anos outras compañeiras analizarán con honestidade os nosos pasos, sinalando os nosos erros co mesmo rigor co que hoxe nós facemos balance das décadas pasadas. E o que espero delas non é un xuízo sen matices, senón ese respecto profundo cara a quen fixo o que puido, como puido, por achegarse un pouco máis a ese vello horizonte de emancipación social, política e económica.

Ás veces caemos no presentismo con esa arrogancia de quen se cre máis listo, de quen quere xulgar o pasado como se estivese alí, sen ter estado nunca. Esquecemos que a metade dos libros cos que hoxe alimentamos a nosa teoría non estaban escritos daquela. E a outra metade chegou ás nosas mans grazas a que alguén os rescatou do esquecemento. Reorientemos a nosa acción, a nosa teoría, dende a humildade de quen non coñece o futuro, pero cre nel.

Claro que debemos analizar as causas, as consecuencias, aprender do que funcionou e do que non. Pero non temos dereito a xulgar dende o moralismo nin dende a superioridade. Porque aquelas compañeiras foron e son o mesmo que nós: anarquistas, movidas polo horizonte da liberdade, motivadas pola urxencia do seu presente, cheas de dúbidas sobre o camiño, pero decididas a camiñar. Fixeron o que o contexto lles permitía, e nós non somos quen de avalialas máis aló do obxectivo común que nos irmana.

As diverxencias estratéxicas ou ideolóxicas non poden servirnos como escusa para culpabilizar ás outras do feito de que o capitalismo siga a existir. Ese é un xogo estéril, inútil, e perigoso. Ás veces, a crítica ás tendencias anteriores convértese nunha nova forma de dogmatismo: un discurso que pretende anular todo o que se fixo antes, coma se só o noso camiño fora válido, coma se o organizado-social fora a estratexia definitiva. Esa tentación hai que sinalala con claridade, porque é unha trampa. O anarquismo naceu e medrou na pluralidade, e esa pluralidade é unha das súas maiores forzas. Ningunha corrente posúe a verdade absoluta. A elección de postura ideolóxica —que sempre é á vez racional e emocional, porque as persoas somos ambas cousas— é lexítima en calquera caso. Cada quen coa súa análise, coa súa experiencia, coas súas razóns. Só podemos respectarnos, tender pontes, construír xuntas camiños que se acheguen o máis posible entre si, celebrando precisamente esas diferenzas que nos salvan do dogmatismo e do sectarismo que tanto criticamos dende dentro.

Se a crítica e a autocrítica son o alimento das nosas organizacións, fagamos que tamén sexan o fío que teza as nosas relacións co resto das familias do anarquismo. Non pode haber honestidade interna se o que ofrecemos ás nosas iguais son só reproches ou desprezo. Practiquemos coa mesma coherencia fóra que dentro: falemos con verdade, con claridade, si, pero tamén con humildade e coa vontade sincera de apoiarnos mutuamente. Non se trata de silenciar as diferencias nin de ignorar os erros, senón de enfrontalos co desexo de sumar, de aprender unhas das outras, de construír algo máis grande do que cada quen podería levantar pola súa conta. Con todo, se criticamos, é porque nos importa realmente o obxecto da nosa crítica, senón, non «perderíamos» o tempo en todo isto.

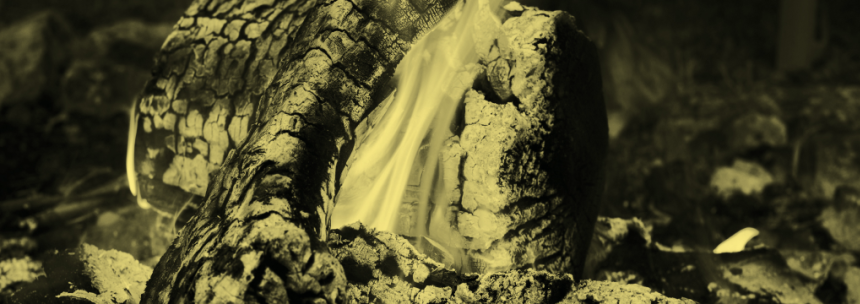

Ao final, non somos máis que a cinza dese lume que tantas outras prenderon antes ca nós. Herdamos as súas brasas, o seu calor, os seus acertos e as súas feridas. Pero non é a herdanza a que nos define: é o que fagamos con ela. Está nas nosas mans que o fénix xurda de entre o po, que alce o voo e queime máis alto e máis lonxe do que nunca antes foi capaz. Esa é a nosa responsabilidade e tamén a forza que nos mantén en pé: facer que a utopía, de novo, acenda o ceo.

[CASTELLANO]

No somos más que las cenizas de ese fuego

Las décadas pesan sobre nosotras como un viento frío que va despintando banderas, gastando consignas, arrancando sueños. Quienes nos precedieron en el combate libertario entregaron su vida a un horizonte que ahora se nos pierde en la niebla: aquel anarquismo revolucionario de principios de siglo que llegó a hacer temblar a gobiernos y patrones cayó, derrotado, aplastado, exiliado en los márgenes de la historia. El silencio impuesto por la represión, el miedo transmitido en las casas, las heridas abiertas en generaciones enteras crearon una grieta profunda entre quienes eran y quienes somos.

Cuando, finalmente, pudimos escuchar su voz, apenas encontramos ecos rotos. Faltaron manos para guiarnos, faltaron palabras para formarnos, faltaron referentes que supieran enseñar sin atarnos a su tiempo. La transmisión de los conocimientos fue quebrada por el fuego de la derrota, por la prisión y la clandestinidad. Y, mientras tanto, sus enemigos aprovecharon para escribir por nosotras nuestra propia historia: hablaron de la anarquía como sinónimo de caos, del anarquismo como renuncia a la organización, de la revolución como un estéril juego de violencia. La imagen que nos devolvieron fue la de un punk sin futuro, una sombra derrotada por sí misma, que legitimaba la violencia por sí sola, olvidando que solo como arma colectiva puede tener sentido.

En medio de ese desierto de referentes y de memoria, toda una generación buscó caminos como pudo. Muchas veces desde el individualismo, la informalidad o, simplemente, la apatía disfrazada de radicalidad. Aparecieron nuevas formas de hacer, a veces valientes, a veces confusas, a veces puramente reactivas. El anarcosindicalismo, el insurreccionalismo y el autonomismo ocuparon, durante estas últimas décadas, el espacio central de la práctica anarquista. Corrientes con análisis propio, que pueden inspirarnos o incomodarnos, pero que sin duda fueron las que mantuvieron encendida, aunque débil, la llama de un sueño colectivo.

Hoy, quienes apostamos por el anarquismo social y organizado tenemos la responsabilidad de mirar atrás con honestidad y valentía. Sin mitificar ni despreciar, sin olvidar que la historia que heredamos fue construida también por quienes caminaron por esos senderos. Somos herederas de su rebeldía y también de sus contradicciones. Y solo desde esa mirada clara y justa seremos capaces de levantar otra vez, sobre nuevas bases, la vieja bandera negra.

Y es que, tras años de quemazón en el movimiento libertario, tras tantas noches de asambleas estériles y días de acciones sin horizonte, empezó a abrirse paso una ristra de preguntas incómodas y necesarias: ¿qué estamos haciendo? ¿para qué? ¿a quién sirve? ¿tiene sentido? ¿tiene impacto? ¿caminamos hacia una revolución o nos encerramos cada vez más en un gueto?

La autocrítica se volvió, poco a poco, herramienta y guía. No como un ejercicio de autoflagelación, sino como la única forma honesta de romper la inercia y recuperar la dirección. Estamos naciendo ahora, en el siglo XXI, casi de cero, con un movimiento organizado débil, disperso, con la memoria rota, pero con voluntad de recomponer la trama de este rompecabezas. Las tendencias y tradiciones anteriores nos dejaron una herencia de orgullo y de rabia, pero también de límites. Y es justo reconocerlo: no fueron capaces de construir el poder popular que soñaban y, hasta ahora, nosotras tampoco.

Sobre ese terreno fértil de intentos y errores, estamos levantando una corriente nueva, más consciente de que la libertad no se improvisa, sino que se construye paso a paso, organizando, tejiendo, aprendiendo colectivamente. El anarquismo social y organizado bebe de la fuerza crítica acumulada contra las viejas dinámicas: el culto a la espontaneidad, la huida de la responsabilidad, la romantización del caos. No para despreciar a quienes las siguieron —pues también nosotras pasamos por ahí, empezamos a caminar en ese mundo porque era la única alternativa visible—, sino para proponer caminos nuevos, sin olvidar que esas compañeras siguen siendo agentes legítimas, dignas interlocutoras de debate y respeto.

¿Y por qué ahora? Quizás porque al movimiento llegó una generación nueva, sin las pesadas mochilas de la derrota, sin los mitos de una resistencia que nunca vieron ganar, que se atreve a preguntar «¿por qué se hizo así?» y «¿para qué?». O quizás porque muchas otras, quemadas tras años de informalidad y estancamiento, encontraron aquí, entre nosotras, una esperanza renovada, una manera distinta de soñar sin renunciar a la realidad. Sin miedo a ser categórica, me atrevo a decir que ambas cosas, y que en la intergeneracionalidad estamos conviviendo y aprendiendo juntas.

Sea como sea, este es el tiempo en el que estamos llamadas a ser valientes, a seguir construyendo sin miedo al pasado ni a la crítica. Conscientes de que el futuro también nos juzgará a nosotras, y de que solo la organización sostenida sobre la memoria y la autocrítica puede devolverle sentido a la vieja promesa revolucionaria que nunca dejamos de perseguir.

Es necesario hablar. Es necesario escribir, explicar, abrir debates, compartir análisis. Es necesario, incluso, interpelar a quienes, a nuestro parecer, están haciendo retroceder los pequeños avances que vamos conquistando. No hay organización viva que no se cuestione a sí misma y a su alrededor, que no aspire a mejorar su propio camino ayudando también a mejorar los de sus compañeras.

Pero hablar no es inocente. La manera en la que hablamos también construye y destruye, también organiza y desorganiza.

Nuestra palabra no puede ser un arma para herir ni una frontera para dividir. Debe ser un hilo que teja, que una, que cuestione sin humillar, que critique sin condenar. Porque nuestro objetivo no es tener razón frente a nuestras iguales, sino fortalecer nuestra lucha común contra un enemigo que no ha desaparecido.

Hablamos para construir, para sumar, para aprender también nosotras en el proceso. Y eso implica, a veces, guardar el orgullo y recordar que todas somos hijas del mismo deseo de libertad, que todas hicimos lo mejor que supimos con las herramientas que teníamos. Ese recuerdo es el que debe guiar nuestras palabras, para que nuestra voz no sea eco del sectarismo que siempre intentaron inculcarnos, sino semilla de un anarquismo más amplio, más justo, más fuerte.

El movimiento libertario es, ante todo, una familia amplia, llena de diferencias y matices. Por eso, cuando dirigimos nuestra palabra a las compañeras que siguen otros caminos, tenemos que recordar quiénes somos y de dónde venimos. No se trata de tratarnos como enemigas ni de considerarnos superiores, plenas frente a quienes serían «incompletas». No somos juezas del anarquismo, ni somos quienes para expulsar a nadie de su genealogía.

Porque esas compañeras a las que a veces miramos con frustración fueron, durante años, quienes sostuvieron la llama cuando parecía apagada, quienes defendieron las barricadas, incluso cuando la esperanza estaba marchita y la mayoría ya no estaba allí. Fueron capaces de mantener vivo el nombre y la dignidad del anarquismo cuando no había casi nadie más. Quizás no como nos gustaría hoy en día, pero siempre pusieron todas sus fuerzas, vidas y herramientas al servicio de la revolución.

Tampoco debemos caer nosotras en esas falacias que vende el discurso hegemónico. Ni todas las compañeras insurreccionalistas son kostras, ni todas las compañeras autonomistas son hippies. Todas sabemos a qué nos referimos cuando hablamos en estos términos, y dentro de esas corrientes, desde las últimas décadas hasta la actualidad, también ha habido muchas compañeras críticas con ellas, intentando crear espacios ajenos a esas dinámicas, y basando en la propia teoría y estrategia de cada corriente su acción. Podemos criticar, como ellas mismas critican, esas posturas, pero no tomar la parte por el todo y reproducir la propaganda estatal y capitalista, diseñada finamente para desmovilizar a un movimiento intrínsecamente revolucionario.

Otro de los espejos en los que nos vemos obligadas a mirarnos es el de las relaciones con el movimiento independentista popular. Para muchas nuevas compañeras, el soberanismo popular fue y es un primer espacio de lucha, una escuela de organización y compromiso colectivo. Para otras, la bandera nacional choca de frente con nuestro internacionalismo y con nuestra desconfianza hacia las formas de dominación. Pero también aquí debemos recordar que ninguna lectura es única ni automática, y que las identidades colectivas son también producto de las opresiones y las resistencias. Que cada quien analice, razone y sienta su postura es legítimo. No nos toca patrullar la pureza ideológica, sino garantizar que nuestro horizonte siga siendo la emancipación social y política, que ninguna nación por sí sola puede superar los sistemas de opresión, ni ningún internacionalismo mal entendido puede negar las heridas y derechos de una comunidad que resiste.

Cuando hablamos del pasado, no hablamos solo de un puñado de nombres y fechas, de un catálogo de errores y aciertos. Hablamos de nosotras mismas, de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva. No es un respeto «a las mayores», como un gesto paternalista o de cortesía: es respeto al camino que hicieron posible, a las barricadas que sostuvieron cuando parecía imposible ganar la batalla, a la dignidad que conservaron incluso en la derrota.

Nosotras también nos equivocamos —y seguiremos equivocándonos—. Y estoy segura de que dentro de veinte años otras compañeras analizarán con honestidad nuestros pasos, señalando nuestros errores con el mismo rigor con el que hoy nosotras hacemos balance de las décadas pasadas. Y lo que espero de ellas no es un juicio sin matices, sino ese respeto profundo hacia quienes hicieron lo que pudieron, como pudieron, por acercarse un poco más a ese viejo horizonte de emancipación social, política y económica.

A veces caemos en el presentismo con esa arrogancia de quienes se creen más listos, de quienes quieren juzgar el pasado como si hubieran estado allí, sin haberlo estado nunca. Olvidamos que la mitad de los libros con los que hoy alimentamos nuestra teoría no estaban escritos entonces. Y la otra mitad llegó a nuestras manos gracias a que alguien los rescató del olvido. Reorientemos nuestra acción, nuestra teoría, desde la humildad de quienes no conocen el futuro, pero creen en él.

Claro que debemos analizar las causas, las consecuencias, aprender de lo que funcionó y de lo que no. Pero no tenemos derecho a juzgar desde el moralismo ni desde la superioridad. Porque aquellas compañeras fueron y son lo mismo que nosotras: anarquistas, movidas por el horizonte de la libertad, motivadas por la urgencia de su presente, llenas de dudas sobre el camino, pero decididas a caminar. Hicieron lo que el contexto les permitía, y nosotras no somos quienes para evaluarlas más allá del objetivo común que nos hermana.

Las divergencias estratégicas o ideológicas no pueden servirnos como excusa para culpabilizar a las otras de que el capitalismo siga existiendo. Ese es un juego estéril, inútil y peligroso. A veces, la crítica a las tendencias anteriores se convierte en una nueva forma de dogmatismo: un discurso que pretende anular todo lo que se hizo antes, como si solo nuestro camino fuera válido, como si lo organizado-social fuera la estrategia definitiva. Esa tentación hay que señalarla con claridad, porque es una trampa. El anarquismo nació y creció en la pluralidad, y esa pluralidad es una de sus mayores fuerzas. Ninguna corriente posee la verdad absoluta. La elección de postura ideológica —que siempre es a la vez racional y emocional, porque las personas somos ambas cosas— es legítima en cualquier caso. Cada quien con su análisis, con su experiencia, con sus razones. Solo podemos respetarnos, tender puentes, construir juntas caminos que se acerquen lo más posible entre sí, celebrando precisamente esas diferencias que nos salvan del dogmatismo y del sectarismo que tanto criticamos desde dentro.

Si la crítica y la autocrítica son el alimento de nuestras organizaciones, hagamos que también sean el hilo que teja nuestras relaciones con el resto de las familias del anarquismo. No puede haber honestidad interna si lo que ofrecemos a nuestras iguales son solo reproches o desprecio. Practiquemos con la misma coherencia fuera que dentro: hablemos con verdad, con claridad, sí, pero también con humildad y con la voluntad sincera de apoyarnos mutuamente. No se trata de silenciar las diferencias ni de ignorar los errores, sino de afrontarlos con el deseo de sumar, de aprender unas de otras, de construir algo más grande de lo que cada quien podría levantar por su cuenta. Con todo, si criticamos, es porque nos importa realmente el objeto de nuestra crítica, sino, no «perderíamos» el tiempo en ello.

Al final, no somos más que la ceniza de ese fuego que tantas otras prendieron antes que nosotras. Heredamos sus brasas, su calor, sus aciertos y sus heridas. Pero no es la herencia la que nos define: es lo que hagamos con ella. Está en nuestras manos que el fénix surja de entre el polvo, que alce el vuelo y arda más alto y más lejos de lo que nunca antes fue capaz. Esa es nuestra responsabilidad y también la fuerza que nos mantiene en pie: hacer que la utopía, de nuevo, encienda el cielo.

Inés Kropo, militante de Xesta